持续推动乡村全面振兴离不开金融活水的精准滴灌。中国人民银行在日前发布的《2025年第二季度中国货币政策执行报告》中表示,今年上半年,继续组织实施金融支持乡村全面振兴五大专项行动,强化粮食安全、乡村产业、乡村建设、乡村治理等重点领域融资保障。但也要看到,目前金融服务乡村全面振兴仍面临诸如授信难、抵押物不足等瓶颈问题,商业银行亟需优化和探索新的服务方式,提高农村地区金融服务的可得性和覆盖面。

强化涉农政策引领

今年上半年,金融管理部门持续强化政策引领,鼓励银行机构下沉服务,围绕高标准农田、设施农业建设、种业振兴等涉农重点领域,加大信贷投放,通过持续的金融要素保障,乡村全面振兴取得显著成效。

国家金融监督管理总局发布《关于扎实做好2025年“三农”金融工作的通知》提出,保障粮食等重要农产品金融供给。进一步加大对生物育种、农机装备、智慧农业等领域的金融投入,促进农业新质生产力发展。与此同时,为激励引导地方法人金融机构进一步加大对涉农、小微和民营企业的信贷投放,中国人民银行决定增加支农支小再贷款额度3000亿元。自2025年4月1日起,将支农再贷款和支小再贷款合并为支农支小再贷款,并优化管理方式,更好发挥政策激励引导作用。

中国银行研究院研究员杜阳表示,支农支小再贷款是人民银行运用结构性货币政策工具精准滴灌“三农”领域的重要手段。通过低成本的再贷款资金,引导银行业金融机构加大对农业农村和小微主体的信贷投放,有助于降低农业融资成本,提高金融资源配置效率。近年来,该工具为破解“三农”融资瓶颈、提高金融机构“敢贷、愿贷、能贷”积极性提供制度支撑,有效提升了农村金融服务的覆盖面和精准度,是金融服务乡村全面振兴的核心抓手之一。

在一系列政策引导下,更多金融活水源源不断流进乡村沃土,“三农”领域取得较快发展。浙江农商联合银行辖内开化农商银行等金融机构扎实推进支农支小,加大对茶叶加工、乡村文旅等领域信贷支持,持续做好乡村全面振兴金融服务。此外,江苏银行围绕农业产业链需求,强化全链条涉农金融供给,该行宿迁分行探索村办企业贷款帮扶模式,支持村集体经济发展。

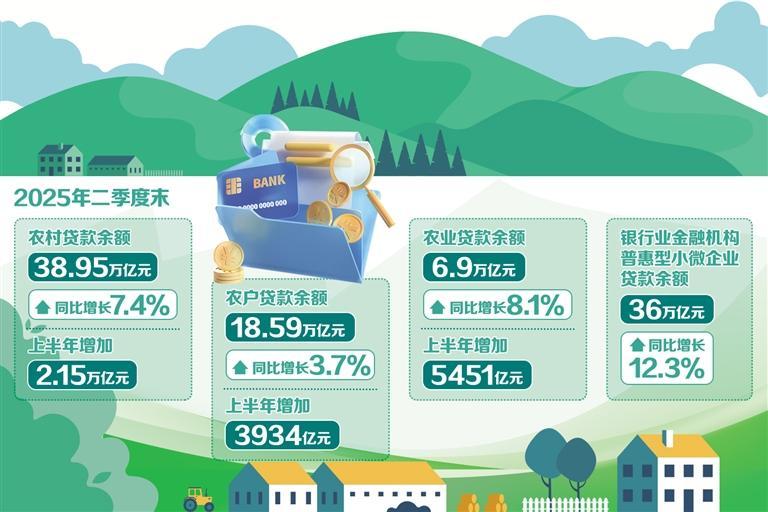

总的来看,今年二季度涉农金融投放增量扩面。2025年二季度金融机构贷款投向统计报告显示,2025年二季度末,农村贷款余额38.95万亿元,同比增长7.4%,上半年增加2.15万亿元。农户贷款余额18.59万亿元,同比增长3.7%,上半年增加3934亿元。农业贷款余额6.9万亿元,同比增长8.1%,上半年增加5451亿元。

深耕县域市场已成为商业银行新兴业务增长点,这一点在多家银行近期的半年报中也有所体现。当前,我国持续强化“三农”工作全局性、战略性部署,为商业银行服务国家战略、深耕县域乡村带来重大机遇。业内人士认为,商业银行要持续聚焦主责主业,进一步强化乡村全面振兴重点领域金融供给,聚焦国家粮食安全、乡村产业和乡村建设等重点领域,不断创新产品服务模式,为乡村全面振兴提供优质金融服务。

科技赋能提质增效

在数字金融浪潮的推动下,农村金融服务正经历着深刻变革。金融监管部门引导商业银行丰富乡村基础金融服务,努力为“三农”领域各类客群提供信贷等综合化金融服务。《关于扎实做好2025年“三农”金融工作的通知》提出,银行机构要利用科技赋能,运用互联网、大数据、人工智能等技术,提升涉农信贷服务质效。

农村商业银行网点多、服务广,在乡村全面振兴过程中扮演着重要角色,更要加快运用数字金融,缓解一些制约涉农主体融资的难题。浙江农商联合银行辖内泰顺农商银行相关负责人认为,基于春耕、“三夏”生产资金需求“短、频、急”的特点,银行在网格化走访的基础上要加快数字化转型,打通数据壁垒,利用数据模型精准评估和识别涉农主体的融资痛点,通过加大小额信用贷款授信,助力农业稳产增收。此外,借助支付服务系统优化乡村地区支付环境,帮助农户拓宽农产品销售渠道。

随着手机银行、网上银行等越来越便捷,涉农贷款申请、审批、发放基本实现全流程线上化操作,农民足不出户即可享受金融服务。然而,数字金融在服务乡村全面振兴过程中仍面临不少难点。杜阳认为,一是“数字鸿沟”问题突出,部分偏远地区网络基础设施薄弱,老年人、低学历人群对智能设备和数字金融工具掌握有限,影响普及效率。二是信息不对称问题依然存在,农户信用信息不全、资产评估困难,限制了信贷风控能力。三是服务模式尚未完全适应农村差异化需求,部分金融产品过于标准化,缺乏对农业周期性、季节性、抗风险能力弱等特征的适配。

对此,中国人民大学中国普惠金融研究院首席经济学家莫秀根表示,针对种植大户,银行可以结合其种植农作物的生长周期、市场价格波动趋势以及历史经营数据,推出灵活的贷款产品。在种植前期提供资金用于购买种子、化肥等生产资料,在收获期根据农产品销售情况调整还款计划,降低农户的经营风险。同时,利用大数据和人工智能技术实现贷款的快速审批和发放,灵活设置还款期限和额度,加快提高“三农”融资效率。

“当前要加快夯实农村金融基础设施建设,利用大数据、人工智能、区块链等技术,推进数字金融发展以提高服务‘三农’质效,政府相关部门应建立并完善信用信息共享平台,为银行提供更全面的客户画像,降低信息不对称带来的风险。”中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏认为。

专家建议,应加快构建农村信用评估体系,实现对农户和小微企业的动态风险识别与智能审批。天眼查数据研究院研究员陈哲表示,银行等金融机构要强化信用风险管理,做好企业股东信息、农户等数据保护,防止信用信息泄露引发风险。

优化小微贷款供给

经过10余年发展,我国普惠金融服务体系愈加完善,取得了长足发展。目前已基本形成由银行信贷等组成的全方位、多层次金融服务体系,在服务小微企业、支持乡村全面振兴中发挥出重要作用。

招联首席研究员、上海金融与发展实验室副主任董希淼表示,银行业是普惠金融服务的主体,商业银行、政策性银行等应立足各自功能定位和服务特点,抢抓普惠金融机遇,持续提升供给能力和供给水平。

以金融服务普惠小微企业为例,今年二季度末,银行业金融机构普惠型小微企业贷款余额36万亿元,同比增长12.3%。支持小微企业融资协调工作机制建立以来,多地积极推动该机制走深走实,普惠小微贷款持续赋能县域乡村经济发展。在山东东营市,国家金融监督管理总局利津监管支局以这一机制为契机,引导辖内东营银行等金融机构聚焦黄河口滩羊产业养殖难点,从养殖周期、资金流转等细节切入,有效破解养殖区改造、育种扩繁配套、养殖户购买饲料等融资难题。今年上半年,利津县滩羊贷款余额达24.11亿元,较年初增加5.82亿元。

中国社会科学院金融研究所银行研究室主任李广子表示,小微企业是我国经济体系的重要组成部分,也是我国金融体系服务的薄弱环节,长期存在融资难、融资贵等问题,提高融资效率对于助力小微企业发展具有重要意义。

在推进乡村全面振兴过程中,乡村基础建设、新型农业经营主体等诸多领域都需要大量的金融支撑。莫秀根表示,商业银行普惠金融服务肩负着重要使命,从提升普惠金融服务角度看,银行做好创新金融、续贷服务等,也是提升涉农金融服务质效、推动农村经济发展的关键举措。

董希淼建议,接下来,还应优化农村金融体系,构建银行业金融机构各司其职、协同配合的多层次、差异化农村金融体系,同时还要避免大型机构过度下沉给中小机构带来的“掐尖现象”和“挤出效应”。此外,要加强对农信社改革的顶层设计和指导,继续深化新一轮农信社改革,增强农信机构服务能力。

□ 经济日报记者 王宝会